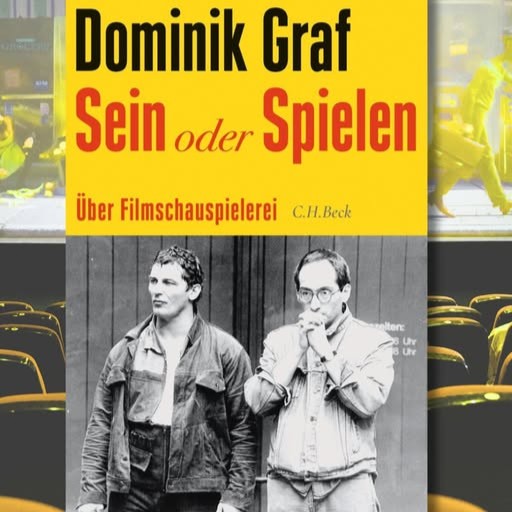

„Sein oder Spielen“ Dominik Graf über die Welt der Filmschauspielerei

© Caroline Link

Dominik Graf zählt zu den prägendsten Regisseuren des deutschen Kinos.

In seinem Buch „Sein oder Spielen“ (Verlag C.H.Beck) nimmt er uns mit in die Welt der Filmschauspielerei – nicht mit Theorie und Technik, sondern mit sehr persönlichen Einsichten, Anekdoten und Erfahrungen aus über vier Jahrzehnten Arbeit am Set. Kein klassisches Fachbuch, sondern ein leidenschaftliches Plädoyer für das intuitive, freie Spiel und den präzisen Blick für Schauspiel.

Wir haben Dominik Graf beim Filmfest München getroffen: zu einem Gespräch über die Kunst, Schauspieler*innen zu führen, die kreative Energie beim Casting, seine langjährige Zusammenarbeit mit Casting Director An Dorthe Braker und über eine Angst, die ihn bis heute begleitet.

Er erzählt, wie er in kleinen Rollen große Talente entdeckt, was ihn am Zustand des deutschen Films stört und warum Kunst nicht moralisch sein muss.

Ein Gespräch über Zweifel, Haltung und die Magie, die entsteht, wenn man dem Moment vertraut.

Herr Graf, Sie haben in diesem Jahr ein Buch mit dem Titel „Sein oder Spielen“ veröffentlicht – ein sehr persönlicher Text über Filmschauspiel.

Gleichzeitig sagen Sie zu Beginn: „Es ist kein Lehrbuch, keine Autobiografie und keine Geschichte der Filmschauspielerei.“ Wie würden Sie es selbst beschreiben?

Es ist gezwungenermaßen alles drei, und es ist natürlich verbunden mit all den Arbeiten, die ich im Laufe meines Lebens im Film und Fernsehen gemacht habe. In meinem Fall, mit zwei Schauspieler-Eltern, fließen diese Aspekte automatisch ineinander. Man kommt immer wieder zurück zu bestimmten Spielweisen – etwa, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland aussahen oder auch zu den Innovationen des Strasberg-Studios. Nur so versteht man, was für SchauspielerInnen damals wirklich eine Neuerung oder gar Befreiung bedeutete.

Wie kam es überhaupt zur Idee, ein Buch zu schreiben?

Das war ein Zufall. Jonathan Beck, der Verlagsleiter, sprach mich als Nachbar bei Edeka an und sagte, er hätte gern ein Buch von mir. Ich wusste erst gar nicht, worüber. Nach einiger Zeit dachte ich: Das Einzige, wovon ich neben ganz wenigen anderen Dingen wirklich etwas verstehe, ist Schauspiel – vor allem im Film. Darüber könnte ich schreiben. Auch in meinen Kritiken spielte die Beschreibung von Schauspielerei immer eine große Rolle – das hat mir Spaß gemacht. Aber leicht ging das Buch nicht. Ich habe drei, vier Jahre gebraucht, immer wieder unterbrochen durch Dreharbeiten, bis etwas entstand, das man herzeigen konnte.

Wie war der Schreibprozess für Sie?

Schwierig. Ich habe mit Vollgas angefangen und dachte: Das wird schon. Aber dann habe ich mich verheddert. Es gab Phasen, in denen ich dachte: Wen interessiert das überhaupt? Ich schreibe das ja eigentlich mehr für mich. Aber dann fiel mir auch auf: Ich mache meine Filme ja auch in erster Linie für mich. Also warum nicht das Buch so angehen? Irgendwann kam dann noch mal ein Schub – und plötzlich war es fertig.

Das finde ich spannend. Sie sagen, Sie machen Filme vor allem für sich.

Das heißt, Sie wollen gar keine Message transportieren?

Nein. Ich komme aus einer Generation, die vom Autorenfilm geprägt und gleichzeitig von ihm belastet war. Diese endlosen Themenfilme über bedeutende gesellschaftliche oder historische Konflikte ... ständig Uniformen, NS-Zeit, Aufarbeitung. Meine Generation, die so um die 1950 geboren ist, hat versucht, sich davon zu befreien. Wir wollten unterhalten. Wir waren stark beeinflusst vom klassischen Hollywood Kino und dem Nachfolger „New Hollywood“. Und das ist letztlich wohl auch mein Weg geblieben. Wenn man mich nach den „Themen“ meiner Filme fragt, weiß ich oft gar nicht, was ich sagen soll. Für mich ist die Form wichtiger, es geht um gute Szenen, gute Dialoge, gut ausgesuchte SchauspielerInnen, um Spannung, und Humor. Alles andere, jeder „Überbau”, ist mir eher peinlich.

Sie schreiben in Ihrem Buch über kreative Quellen, über Triumphe – aber auch über Ängste.

Was ist denn eine Ihrer größten kreativen Quellen? Und welche Angst begleitet Sie womöglich bis heute?

Die größte Angst ist immer: Ich schaffe es nicht. Zum Beispiel gab es 2019 eine grandios geschriebene Szene im „Tatort – In der Familie I“, die aber enorm schwierig war. Ein Mann soll auf Befehl der Mafia seine Frau umbringen, weil sie zur Polizei gegangen ist. Wenn er es nicht tut, würden sie ihn und die gemeinsame Tochter töten. Das ist eine furchtbare, geradezu absurd grausame Situation. Ich wusste eigentlich nicht, was ich den Schauspielern dazu sagen sollte. Wie spielt man das, wie erzählt man das so, dass es nicht übertrieben oder am Ende lächerlich wirkt, und dennoch die ganze Tragik transportiert? Es ist natürlich eine große Herausforderung an alle. Ich ging völlig verunsichert in den Drehtag. Und das nach 40, 50 Jahren Berufserfahrung. Das zeigt eben: Die Angst vorm Versagen hört nie ganz auf. Man muss sich da oft durchwühlen mit „Trial and Error”. Während des Drehs möglichst viele Dinge ausprobieren, und auch wenn man am Set noch nicht überzeugt ist, trotzdem daran weiterarbeiten, es kommt vielleicht am Ende etwas Gutes heraus. Konsequenz. Das ist wichtig.

Und waren Sie im Nachhinein mit der Szene zufrieden?

Am Ende ja. Weil viele Faktoren mitspielen: die Kameraeinstellungen, die von den Komponisten bereits vorbereitete Musik, die man schon beim Inszenieren im Kopf hört, die Stimmung am Set und natürlich vor allem der Einsatz und die Hilfe der SchauspielerInnen. Das alles trägt.

Und Ihre kreative Quelle?

Verdanke ich meinen Eltern. Ich bin in einem sehr kreativen Umfeld aufgewachsen, habe schon als Kind geschrieben und Musik gemacht und so weiter, ganz selbstverständlich ... Die Impulse kamen früh und sind bis heute da. Ohne Kreativität kann ich mir mein Leben nicht vorstellen.

Auf dem Buchrücken steht, dass Sie oft das Beste aus Schauspieler*innen herausholen.

Haben Sie dafür eine bestimmte Methode?

Das ist ja eine mutige Behauptung von Kritikern, die man erst mal beweisen müsste. Beispielsweise Martina Gedeck hatte bevor wir zusammengearbeitet haben, nur wenige kleine Auftritte gemacht. Sie war neu, ich war nicht ganz neu, aber auch noch frisch und jedenfalls erkenntnisbereit. Es war ein gegenseitiges Herantasten, ich forderte etwas, von ihr kam etwas Neues zurück, daraufhin kam ich auf die nächste Idee und dann sie und so weiter. Ich finde grundsätzlich: Ein Regisseur sollte sich vorher ein klares Bild von seinen SchauspielerInnen machen, was erwartet er von ihnen, warum besetzt er diesen und nicht jenen ... Ja, abwarten, was sie einem zeigen, aber dann ihnen etwas vorschlagen, sie herausfordern. Brecht hat das mal schön durch seine Figur des „Herrn K.“ formuliert: „Was tun Sie, wenn Sie jemanden lieben?“ – „Ich mache mir einen Entwurf von ihm und sorge dafür, dass er ihm ähnlich wird.“ – „Der Entwurf dem Menschen?“ – „Nein, der Mensch dem Entwurf.“ Das ist für mich zentral: Mache dir ein Bild von SchauspielerInnen. Sieh, was er/sie kann – und was er/sie vielleicht noch nicht gezeigt hat. Und dann beginnt die Arbeit an ihm, ihr, mit ihm, ihr – und die ist immer auch eine Arbeit an einem selbst. Ich habe viele Fehler gemacht.

|

|

| © Verlag C.H.Beck | Dominik Graf überreicht die Ehrenlola an An Dorthe Braker © Eventpress/Deutscher Filmpreis |

Im Buch schreiben Sie auch, dass Sie mal eine echte Ohrfeige vor der Kamera bekommen haben.

Wie stehen Sie zu Authentizität in der Schauspielerei – im Vergleich zur Inszenierung?

Ich würde so etwas nie selbst tun, eine Ohrfeige verteilen lassen, um „echt“ zu wirken. William Friedkin hat das beim „Exorzisten“ gemacht: einem echten Priester eine geschmiert, damit er „richtig“ aussieht. Das geht nicht und ist ein klarer Übergriff. Aber ich musste feststellen: Als ich Jahre später die Szene sah, in der ich selbst geohrfeigt wurde, im Kostümfilm „Der Mädchenkrieg“ (1976), da war das am Ende der einzige echte Moment im ganzen Film. So dämlich es war, das Ergebnis war stark und mein Geschimpfe direkt danach wurde ja sowieso weggeschnitten (lacht).

Gibt es einen Film, den Sie Schauspieler*innen unbedingt empfehlen würden?

Es gibt viele. Es gibt RegisseurInnen, die vor dem Dreh bestimmte Filme zeigen, um eine Stimmung zu erzeugen. Ich glaube eher an direkte Kreativität, an Inspiration aus dem Nichts, ohne Vorbilder – auch wenn die großen Szenen des Kinos immer im Kopf mitspielen. Ich habe in den 70ern, 80ern, 90ern viele Filme gesehen, die sicher mein inneres Repertoire geprägt haben, mit kleinen Gesten und Inszenierungstricks. Aber irgendwann ist das alles verinnerlicht, man muss nichts mehr sehen. Ich zeige lieber direkt am Set, was ich meine. Ich komme halt aus einer Schauspielerfamilie, ich kann sozusagen das Prinzip eines spielerischen Moments beschreiben oder zumindest unbeholfen vormachen. Das ist mir lieber, als mit SchauspielerInnen über Vorbilder zu sprechen.

Proben Sie mit Ihren Schauspieler*innen oder lassen die Szenen eher im Moment entstehen?

Ich probe nie klassisch. Keine Stellproben, keine Gang-Bewegungs-Markierungen. Ich lese die Szenen mit den SchauspielerInnen einzeln. Ich bin dabei ihr Spielpartner, lese die anderen Rollen. Dabei entstehen schon erste Impulse. Und wenn ich spüre: Jetzt haben wir – rhythmisch, akustisch, also im Hörspiel sozusagen – einen stimmigen Punkt erreicht, dann höre ich sofort auf. Damit ich später, am Set, an genau diesen Moment wieder anknüpfen kann.

Wo haben Sie das Führen von Schauspieler*innen gelernt?

Und welchen Rat würden Sie jungen Regisseur*innen geben?

Gelernt habe ich´s wie gesagt als Kind. Als Sohn zweier Schauspieler wurde ich schon als Kind auf Schulbühnen eingesetzt. Aber Schauspieler wollte ich trotzdem nie werden. Ich bin während des Filmhochschulstudiums in zwei, drei größeren deutschen Filmen aufgetreten, das war zum Geldverdienen und es hat mir – so glaube ich heute – ein Verständnis dafür gegeben, was Schauspieler vor der Kamera brauchen könnten.

Sollte das Thema Schauspiel-Führung stärker an Filmhochschulen gelehrt werden?

Wie schlecht oder wie falsch oft die Kommunikation mit SchauspielerInnen ist, wie unklar sich manche KollegInnen ausdrücken oder wie wenig sie überhaupt in der Lage sind, über den Moment, auf den sie hinauswollen, auch „technisch“ zu sprechen ist, ist wirklich im Ergebnis der deutschen Filme auffällig sichtbar. Ich finde, man müsste an den Hochschulen unbedingt lehren, wie man überhaupt über Schauspiel spricht. Damit man dem Gegenüber klar sagen kann, was man will oder anders haben möchte. In Deutschland ist es selten, dass RegisseurInnen richtig gut darin sind Dinge so zu formulieren, dass SchauspielerInnen sie auch umsetzen können. Es bringt nichts, ihnen ständig zu erklären, was für ein Charakter sie gerade sind oder in welcher Situation sie sich befinden, das wissen sie meist selbst. Worauf es ankommt, ist: konkret sagen zu können, was man im Moment erwartet, auch in ganz äußeren Handlungen.

Ja, das ist total spannend. Es gibt sogar Workshops für Schauspieler*innen, in denen man lernt, wie man mit etwas umgeht, was der/die Regisseur*in sagt. Also z.B. wie könnte man das umsetzen, wenn es heißt, mach mal trauriger, oder mach mal schneller ...

Schneller kann schon ein großer Punkt sein. Der Schauspieler merkt gar nicht, dass er durch dieses schneller plötzlich viel besser ist. Oder man bittet ihn, sie um etwas ganz Äußerliches, beispielsweise Kaugummi zu kauen. Auf einmal ist das Spiel physisch. Er ist außerdem nicht mehr so sehr mit seinem Kopf beschäftigt, sondern vor allem abgelenkt von seinem, ihrem Darstellen wollen und kriegt dadurch unter Umständen eine Leichtigkeit in der Performance, die sonst nicht da wäre.

Wenn Ihre Eltern keine Schauspieler*innen gewesen wären.

Hätten sie heute wahrscheinlich einen anderen Beruf und wenn ja, welchen?

Ich weiß es nicht, und das kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen. Von meinem ersten Lebensjahr an war ich komplett umgeben von dieser ganzen Welt der Kunst und des Dramas. Im Spiel wie im Leben.

Haben Sie schon eine klare Vorstellung von den Rollen und fragen Sie bei Casting Directors schon bestimmte Schauspieler*innen an, oder wie gehen Sie da vor?

Ich habe 30 Jahre mit nahezu einer einzigen Casterin zusammengearbeitet, natürlich mit An Dorthe Braker. Bei vielen Hauptrollen ist es auch so, dass bestimmte SchauspielerInnen von Anfang an mitgedacht sind, oft schon in der ersten Idee zum Film. Beispiel „Fabian“. Wenn Tom Schilling die Rolle nicht gespielt hätte, hätte ich den Film wahrscheinlich nicht gemacht. Für mich war er eine unglaubliche Chance auf eine Identität, die ich spürte, wenn er die Rolle für sich erobern kann. Ähnlich war es bei „Die Katze“ mit Götz George – ohne ihn hätten wir schon mal den Film finanziell gar nicht stemmen können. Andererseits war er eine Idealbesetzung. Bei Hauptrollen sind diese Vorgaben manchmal von Beginn an impliziert. Klar, da kann es auch schiefgehen wegen Terminkonflikten oder anderen Verpflichtungen, aber das Risiko geht man ein. Wenn´s blöd läuft macht man den Film dann halt nicht. RedakteurInnen und ProduzentInnen geben da natürlich auch Vorgaben, sie wollen oft dieselben Gesichter, in der Hoffnung auf Wiedererkennung und Quote. Aber für mich war das, von wenigen Ausnahmen abgesehen, immer zweitrangig.

|

|

| © Lupa Film | © Bavaria |

Wie wichtig sind kleine Rollen für Sie – wird dort eher gecastet?

Hier findet immer die große Bewegung statt. Gerade bei kleinen Rollen machte die Zusammenarbeit mit An Dorthe Braker besonders viel Spaß. Da tauchen und tauchten immer wieder neue, überraschende SchauspielerInnen auf. Für diese tollen kleinen Rollen, da mache ich auch oft Castings – bei Hauptrollen dagegen fast nie. Oft entdeckt man über solche Nebenrollen neue Talente. Man gibt jemandem aus der hinteren Reihe eine Rolle, ist begeistert und besetzt ihn oder sie vielleicht sogar im nächsten Film erneut, und die Rollen werden größer. Und man hofft natürlich, dass auch das Publikum merkt: Ach, der/die ist ja interessant, den kenne ich doch.

Haben Sie da auch schon mal mit einer Produzentin/einem Produzenten, eine Diskussion gehabt: Sie wollten mit XY drehen und die Produktion nicht?

Ja, bei „Die Katze“ gab es so eine Situation. Ich hatte eine andere Schauspielerin vorgesehen, aber der Chefproduzent nahm sie mir weg, weil er sie für einen Schimanski-Kinofilm eingeplant hatte. Nach großartigen Probeaufnahmen war sie plötzlich vergeben. Dann brachte der Produzent Gudrun Landgrebe ins Spiel. Die Rolle war im Buch jünger und wurde da vom kriminellen Mastermind des Films, den George spielt, dadurch als manipulierbarer eingeschätzt. Aber: durch Landgrebe bekam der Film dann von Anfang an eine andere Gewichtung zwischen Mann und Frau, auf Augenhöhe. Im Nachhinein ein Glücksfall und mal eine gute Produzentenidee.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des deutschen Kinos?

Wie viel Zeit haben wir? (lacht) Ich glaube, es braucht eine Art Umsturz – die bestehenden Strukturen müssen aufgelöst und ganz neu aufgebaut werden. Die Logik der Förderungen muss umgebaut werden. Viele RegisseurInnen drehen inzwischen mit nichts, auf der Straße, spontan, wenn die SchauspielerInnen und die Teammitglieder Zeit haben, anstatt sich durch den Gremien-Dschungel zu kämpfen. Aber sie zahlen dabei drauf, kaum jemand verdient noch etwas. Klaus Lemke hat es jahrelang vorgemacht, wie es gehen kann. Film als arte povera. Alles Bettelmönche sozusagen.

Was stört Sie an der aktuellen Filmlandschaft besonders?

Die Filmsprache und die Schauspieler-Inszenierung werden täglich zusehends einfallsloser, unorigineller. Aber was soll ich schon Besserwisserisches dazu sagen? Der deutsche Film – groß oder klein – Kommerz oder Arthaus – kommt mir vor wie verfilmte Kulturbürokratie. Das Fernsehen bot einst eine Freifläche, hat sich aber jetzt auch mental und kulturideologisch zubetoniert. Schöne Ausnahmen ändern das Bild nicht, sondern sie bestätigen die katastrophale Grundsituation.

Was ist denn Ihr nächstes Projekt?

Ich mache jetzt erst mal einen kleinen Kurzfilm. Vielleicht ist er bis Herbst fertig, aber wie ich mein Kuddelmuddel und die permanente Gleichzeitigkeit von allem kenne, wird es wahrscheinlich noch etwas länger dauern ...

Vielen lieben Dank für das Gespräch.

30. Juli 2025 Pressemeldung der Bardamu Film GmbH: Drehschluss für „Doppelgänger“

Die letzte Klappe ist gefallen: In München sind die Dreharbeiten zu „Doppelgänger“ beendet. Unter der Regie von Dominik Graf, der auch das Drehbuch verfasste, entstand ein 30-minütiger Kurzfilm über Identität, Paranoia und die Frage, ob man wirklich der ist, für den man sich hält. Produziert wurde der Film von der Bardamu Film GmbH (Artur Althen und Lennart Heidtmann), die Kamera führte Matthias Kofahl. Zum Cast gehören unter anderem Jonathan Joèl Albrecht, Romina Küper, Oliver Stokowski, Berivan Kaya, Emma Preisendanz, Johannes Berzl, Levin Stein und Leonie Maraska. Rebecca Hanke und Claus-Jürgen Pfeiffer gestalteten das Szenenbild. Theresa Raab entwarf das Kostüm, Julia Waibel war für die Maske, Thorsten Bolzé für den Ton verantwortlich.

Ein Münchner Student wird in seinem Alltag von der beunruhigenden Behauptung verfolgt, sein Doppelgänger gehe in der Stadt umher. Was als Gerücht beginnt, entwickelt sich zu einer Reise zwischen Misstrauen, Identität und der Frage, ob Realität und Paranoia noch voneinander zu unterscheiden sind. „Doppelgänger“ ist ein freies Projekt ohne Sender- oder Förderbeteiligung und wurde mit Unterstützung zahlreicher Kreativer aus München und Umgebung realisiert. Die Postproduktion läuft bereits, die Premiere ist für Ende 2025 geplant.

von links nach rechts: Dominik Graf, Lennart Heidtmann, Leonie Maraska, Johannes Berzl, Romina Küper, Jonathan Joèl Albrecht, Emma Preisendanz, Levin Stein, Berivan Kaya, Artur Althen, Oliver Stokowski © Manuel Baumann

Castings: „Der Exorzist“ Juliet Taylor, Louis DiGiaimo, Nessa Hyams | „Tatort – In der Familie I“ An Dorthe Braker (BVC),

Kinder & Jugendliche: Anne Walcher, Italy: Beatrice Kruger | „Der Mädchenkrieg“ in eigener Regie | „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ An Dorthe Braker (BVC) | „Die Katze“ Willy Schlenter, NRW: Horst D. Scheel | „Doppelgänger“ Lennart Heidtmann und Artur Althen

Das Gespräch führte Joelle Banse, Ausarbeitung Tina Thiele, Layout: Carla Schmitt

Zum Seitenanfang Seite drucken